〈진동하는 몸의 대화〉 2023, 단채널 비디오, 컬러, 사운드(진동스피커, 앰프, 나무박스의자),

17분 10초_국립현대미술관 소장 Ⓒ 김은설 제공

<Conversations with Vibrating Bodies> 2023, Single-channel video, color, sound

(vibration speaker, amplitiers, wooden box chair) 17 min. 10 sec. MMCA collection.

소리가 무엇인지 몰랐을 때 부모님의 몸과 맞대면서 목과 몸통의 울림, 입바람을 통해 촉각적으로 배웠다. 작가의 경험을 바탕으로 두 사람도 목소리를 피부로 듣기, 진동을 만들어 존재를 드러내보기, 몸과 몸, 피부와 피부, 소리 담은 공기를 전달하기, 촉각적으로 언어를 감지하고 탐구하고 해석을 하는 시간을 가졌다. 작가는 사람마다 고유의 목소리가 있는 듯이 진동도 목소리처럼 신체마다 다르다고 한다. 서로 진동으로 대화를 할 수 있을지 궁금함에서 시작한 작업이다. 영상에 나온 주택은 오래된 집이자 나무벽과 바닥이 있어 촉각적인 소리가 풍부한 집이다. 두 사람은 계단, 쇼파, 식탁, 침대, 문 등을 통해 서로 진동하는 몸이 되어 대화를 한다. 두 사람뿐만 아니라 영상 맞은 편에 있는 의자에 진동스피커가 설치되어 있어 귀로 들었을 때 소리가 웅얼거리지만 온몸으로 촉각적인 목소리를 느낄 수 있다.

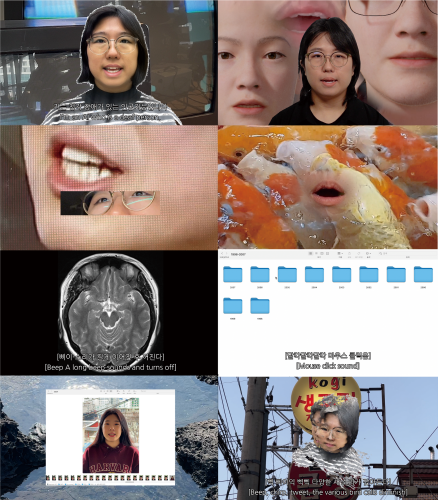

〈청각장애 인공지능 학습 #2〉2024, 단채널 비디오, 컬러, 사운드, 10분 35초. Ⓒ 김은설 제공

<Deaf Machine Learning, error, Learning, error, Learning, error>

2024, Single-channel video, color, sound, 10 min. 35 sec.

인공지능의 학습 과정과 청각장애 작가의 언어 학습경험이 닮았다는 생각에서 착안한 작업이다. 매일 인공지능에게 언어를 학습시키면서 입모양을 보며 언어를 배우던 작가의 기억이 자연스레 떠올라 겹쳐진다. 인공지능의 시점으로 사람들을 만나 소통하는 과정을 기록해본다. 입모양을 보면서 한국어를 먼저 배운다. 아야어여오요우유 같은 발음은 비슷하지만 우선 학습해본다. 발음 지적 당하면 다시 학습을 한다. 이후 사람을 만나면서 대화를 시도하면서 얼굴을 캡쳐 후 자신이 살아오면서 쌓아왔던 데이터를 불러와 분석하는 장면을 보여준다. 뇌를 쪼개서 컴퓨터 폴더를 열어 그동안 쌓아온 데이터를 어떻게 분석했는지 간접적으로 볼 수 있다. 아무리 추측을 해보고 데이터를 쌓아봤지만 학습을 할수록 소통의 오류, 실패를 반복해서 겪는다. 이 과정을 수없이 겪어야 하는 청각장애인은 인간이 아닌 기계가 되어간다. 청각장애인은 평생 듣기와 말하기를 할 수 있도록 학습을 하게 되어있다. 계속된 반복을 해야하는 청각장애인이자 인공지능은 완벽한 소통을 할 수 있을지 질문을 하는 작업이다.