<플룩소(Flu水o)>는 백남준과 함께 플럭서스(Fluxus) 운동을 이끌었던 작가들의 작품 중 물과 관련된 작품을 현재로 소환하는 프로젝트다. 2021년 밀라노에서 첫선을 보인 <플룩소(Flu水o)>의 공연이 백남준 탄생 90주년을 맞아 2022년 11월 아시아 초연으로 서소문성지역사박물관에서 새롭게 열렸다. 이번 공연의 무대가 된 콘솔레이션 홀은 서소문성지역사박물관의 상징적인 공간이다. 고구려 무용총에 모티브를 둔 중앙의 구조물은 콘솔레이션 홀에 들어서는 사람에게 즉각적으로 고요한 압도감을 준다. 그만큼 믿음과 위안, 평화와 경건함을 동시에 품은 드문 장소이기도 하다. 이곳에서 사운드 아트, 퍼포먼스, 오페라, 한국무용까지 다채로운 장르가 망라된 다원예술 공연이 열린 것이다. 현대 오페라를 보고 들을 수 있다는 기대감, 마르지 않는 경이로움을 가진 아티스트 백남준에 대한 회고, 서로 다른 장르를 어떻게 포괄했을까 하는 궁금함이 뒤섞여, 공연을 보러 가기 전, 마치 의례를 앞둔 듯한 기분이었다.

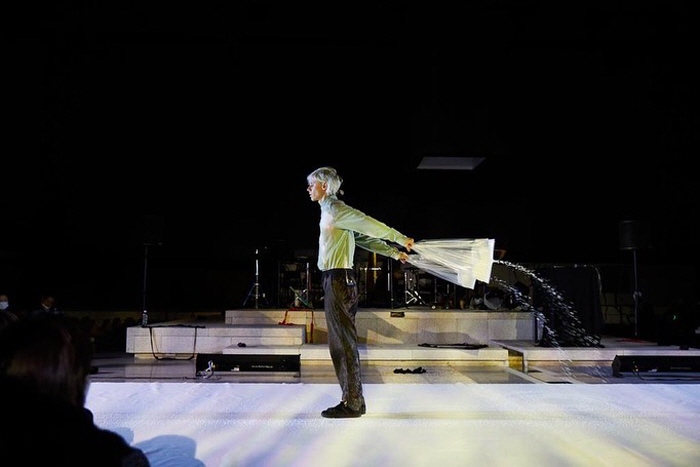

<플룩소(Flu水o)> 공연 스틸 이미지 ⒸPhoto by 권오종(플룩소(Flu水o) 프로젝트 제공)

무대를 삼면으로 둘러싼 객석이 가득 차자 실비아 칼데로니(Silvia Calderoni)의 등장과 함께 공연이 시작되었다. 그가 양손에 쥔 비닐봉지에 담긴 굵은 소금이 아래쪽의 구멍에서 새어나오기 시작했다. 칼데로니의 움직임에 따라 소금은 더러 쌓이기도 하고, 선을 그려내기도 하며 무대의 바닥을 덮어나갔다. 칼데로니는 몸 전체에 떨림을 주거나, 팔을 앞뒤로 흔들거나, 몸을 공중에 제법 높이 띄우는 행위를 반복했고, 소금은 그 움직임에 고스란히 맡겨진 채 흩뿌려졌다. 이 퍼포먼스는 1964년 백남준이 선보인 물을 사용한 퍼포먼스1)를 칼데로니의 재료와 언어로 재해석하는 시도였다. 재료, 퍼포머, 구성의 확연한 차이는 그 자체로 플럭서스(Fluxus)의 태도를 환기하는 요소이기도 했다. 플럭서스는 '흐름', '끊임없는 변화', '움직임'을 뜻하는 라틴어 플럭스(flux)에서 유래한 단어다. 1960년대 초부터 1970년대에 걸쳐 일어난 국제적인 예술운동 플럭서스는 경계, 결합, 참여, 개입에 있어 과감하고도 유연한 태도를 적극적으로 드러내며 전개되었다. 처음에는 미술에서 출발했지만 이내 콘서트, 퍼포먼스, 출판물 등 탈장르적인 예술운동으로 발전되었다. 플럭서스의 창립자인 조지 마키우나스(George Maciunas, 1931-1978)는 “한 예술과 다른 예술 사이의 인위적인 구별과 모든 의도성 및 형식화 등에 반대하는 반(反)예술은 삶이며 자연이고 진정한 현실이다”라고 강조하기도 했다.

<플룩소(Flu水o)> 공연 스틸 이미지 ⒸPhoto by 권오종(플룩소(Flu水o) 프로젝트 제공)

이런 마키우나스의 말에 호응하듯, 공연은 사운드 아티스트 정진화가 재구성한 모차르트의 <거룩한 성체(Ave Verum Corpus)>로 이어졌다. 정진화의 퍼포먼스는 ‘원곡을 해체한 후 이를 백색소음과 융합해 물의 흐름을 표현한 것’으로 소개 되었지만, 나에게는 경건한 콘솔레이션 홀의 장소성을 다시 살피게끔 하는 듯한 선곡이 더 흥미롭게 다가왔다. <거룩한 성체(Ave Verum Corpus)> 원곡에는 ‘fluxit aqua et sanguine(물과 피가 흘러넘쳤네)’와 같은 가사가 등장한다. 이는 예수를 찬미하는 것으로서의 물과 피임에 틀림없지만, 한편으로는 <플룩소(Flu水o)>와 공연의 장소를 잇는 동시에 플럭서스의 과거와 지금의 <플룩소(Flu水o)>를 잇는 연결고리처럼 여겨지기도 했던 탓이다.

이어진 순서는 아르헨티나 태생의 작곡가 마우리치오 카겔(Mauricio Kagel, 1931-2008)의 현대 오페라 작품 <마레 노스트룸(Mare Nostrum)>(1973 -1975)이었다. 카겔은 백남준, 오노 요코, 존 케이지와 함께 플럭서스 운동을 이끈 대표적인 예술가 중 하나다. <마레 노스트룸(Mare Nostrum)>은 아마존 부족이 지중해 지역을 발견하고, 평정하고, 개종시키는 이야기를 다룬다. 서구식민주의 역사적 주체의 성격을 뒤바꾼 이야기인 것이다. 1시간 15분 남짓의 듀레이션으로 작곡된 이 곡은 <플룩소(Flu水o)> 프로젝트를 통해 기존 곡의 악기 구성에 한국무용을 더한 형태로 재구성되었다. 헨리 청의 지휘와 TIMF 앙상블의 연주, 카운터 테너, 바리톤, 재해석 된 한국의 즉흥무 산조가 눈앞에서 펼쳐지는 와중에 나의 생각은 바그너의 게잠트쿤스트베르크(Gesamtkunstwerk, 총체예술)부터 온드레이 아다멕(Ondřej Adámek, 1979-)과 같은 현대음악 작곡가의 활약, 동시대 다원예술을 둘러싼 질문까지 두서없이 널뛰었다. 각각은 모두 저마다의 급진적인 상태를 꿈꾸며 원래의 형식에 익숙하지 않은 요소들을 충돌시키는 작업을 해왔기 때문이다.

<플룩소(Flu水o)> 공연 스틸 이미지 ⒸPhoto by 권오종(플룩소(Flu水o) 프로젝트 제공)

‘물’이라는 키워드로 시작한 <플룩소(Flu水o)>는 예술 역사의 동시대적 소환, 장르 간의 교란, 국가 간의 탈경계, 장소성의 전복 등을 지향하며 두 시간 가까운 시간을 고스란히 불태웠다. 이탈리아의 기획자와 작가, 한국의 기획자와 뮤지션, 종교/역사/서사의 문화적 배경이 모두 뒤섞여 오직 예술 언어로만 끝까지 소통하고자 하는 에너지 또한 강렬했다. 이처럼 그들의 과감한 선택을 충분히 만끽하는 즐거움은 분명했다. 그럼에도 여전히 질문은 남는다. 애초에 다원성이란 특정한 장르나 구체적인 질문 하나에도 충분히 깃들 수 있는 예술의 가장 근본적이고도 급진적인 자율성의 상태가 아니던가? 예술의 다원성은 어떻게 매체간의 결합을 넘어 오롯한 하나의 형식(form)으로서 작품의 성격이 될 수 있을까? 답이 없는 질문을 품고 다음 작품을 기다린다.

───────────────

1) 1964년 도쿄의 소게츠 아트 센터(Sogetsu Art Center)에서 했던 백남준의 씻는 퍼포먼스(Cleansing Event)일 것으로 추정된다.

![[소금공방 Sogeum workshop] 네 명의 작업자가 함께하는 창작 공동체 섬네일 파일](../data/upload/thumbnail_20220621164609_13134.jpg)

![[전주-예술-리뷰] 발견하는 것이 아닌, 이미 역할을 다하고 있는 섬네일 파일](../data/upload/thumbnail_20220621173626_99306.png)