전북특별자치도립미술관 《2024 전북청년》 리뷰

전북특별자치도립미술관(이하 도립미술관)이 나름의 성장통을 겪고 있던 2014년, 당시 장석원 관장의 제안으로 생겨나 이듬해인 2015년부터 시작된 ‘전북청년’展이 10번째를 맞았다. 전북도립미술관이 지나온 지난 20년 그 가운데 절반은 ‘전북청년’과 함께한 셈이다. 그 상징성 때문일까. 이번 《2024 전북청년》에는 도립미술관이 그 어느 때보다 공모와 작가선정, 그리고 전시에 신중을 기하고 고민했다는 사실을 짐작케 하는 흔적들이 역력하다. 먼저 총 세 번의 심사(서류, 인터뷰, 현장)를 거쳐 선정된 네 명의 작가는 바로 김연경, 문민, 이보영, 그리고 홍경태다.

지난 7월 12일부터 전북특별자치도립미술관에서 열리고 있는 《2024 전북청년》 전시

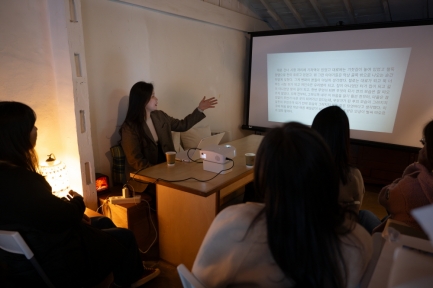

도립미술관은 선정된 네 명의 작가가 제각기 다른 작품세계를 가지고 있음에도 세 번의 심사 과정에서 공통점을 보였음을 밝히고 있다. 바로 “방향성에 대한 고민”이 그것이다. 기존의 스타일을 답습하기 보다는 자신의 개성 혹은 특이성으로 나름의 문제의식과 고민을 형상화할 방향을 모색하고 있는 작가를 선정했다는 의미일 것이다. 일단 작년 9월부터 올해 3월을 꽉 채워 《한낮의 탈주 : Lines of Flight》라는 제목으로 선보인 프리뷰 전시부터 다음과 같은 점에서 이전과는 달랐다. 바로 하나의 주제를 가지고 전시 기획이 이뤄졌다는 점, 그리고 서울관이 아닌 본관에서 전시가 이뤄졌다는 점이다. 특히 리모델링을 거쳐 만들어진 미술관 정면 파사드와 야외정원을 이용한 공간구성은 ‘탈주’라는 테마와 훌륭하게 공명했다. 이는 미술관 ‘밖’이 아닌 미술관 ‘안’에서 대안적 공간을 찾으려는 시도라고 할 수 있을 것이다.

왼쪽) 프리뷰 《한낮의 탈주 : Lines of Flight》 당시 전시되었던 김연경의 작품들 오른쪽) 이보영, <만들어진 그 곳_ 자연 조경>, 2024

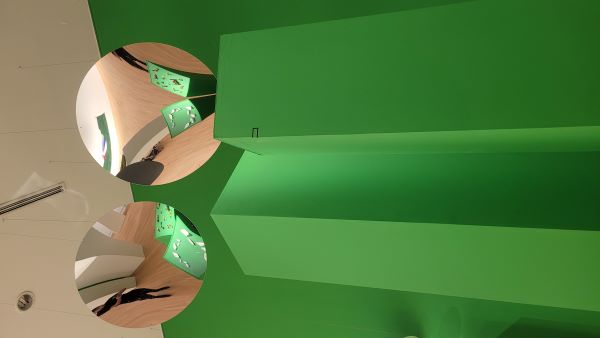

이번 본 전시(7.12-10.27)는 지난 프리뷰의 연장이자 확대이면서 또 변주이다. 김연경은 자신의 회화 작업들을 AI를 통해 영상으로 구현, 자신의 모티브들을 보존하면서도 또 이질화시켜 스스로의 작업을 낯설게 만든다. 이는 단순히 복제나 매체적 변주를 넘어서 김연경의 관심이 어디로 향하고 있는지를 보여주는 대목이다. 문민은 이른바 모너니티에 대한 자신만의 성찰을 통해 현대인 일반을 ‘무명인’으로 정의한다. 익명(anonym)의 군상을 넘어선, 그가 만들어낸 무명(no name)의 단독상들은 생생한 감각의 향유를 거부하는 우리의 모습에 다름 아니다. 문민의 작품 가운데서도 4전시실 중앙에 설치된 <무명인의 부산물>은 꼭 한번 눈여겨 볼만하다. 어느 집에서나 ‘넘쳐나면서도 또 부족한’ 수건. 그 수건으로 덮힌 채 누워있는 이 인물은 소비자본주의의 계율을 설법하는 와불(臥佛)로 보이기도 한다(혹은 지쳐 쓰러진 것일 수도). 이보영은 아파트와 기린과 같은 평소 자신의 모티프를 활용한 작품에 더해 일종의 현상학적 공간을 제시한다. ‘불편하게’ 올려다보아야 하는 것에 더해 반사경을 통해 보아야 하는 그의 작업들은 아파트 단지에 옹색하게 자리 잡은 정원을 떠올리게 만든다. 그리고 이는 이보영이 자연-문화 연속체 개념을 비판적으로 수용하고 있음을 짐작케 한다. 홍경태의 작업 또한 인상적이다. 그는 흔하디흔한 공업용 부속, 그 가운데서도 볼트와 함께 무엇인가를 결속시키는 기능을 수행하는 너트에 생명력을 부여한다(우리가 질 들뢰즈나 제인 베넷을 따라 금속 또한 ‘물질적으로 살아있다materially alive’는 사실을 받아들일 수 있다면 말이다).

왼쪽) 문민, <무명인의 부산물>, 2024 오른쪽) 홍경태 <N31680>(앞), <N13350>(뒤)

장 자크 루소의 책, 『에밀』에는 다음과 같은 유명한 문장이 있다. “가장 잘 사는 사람은 가장 오래 사는 사람이 아니라, 삶을 누구보다 많이 느끼며 사는 사람이다.” 살아 낸 세월을 어찌 가볍게만 볼 수 있을까. 하지만 삶의 경험과 밀도가 반드시 나이와 비례하지 않음을 우리는 알고 있다. 예술도, 작업도 이와 같으니 누가 청년을 “낯섦”과 마주하고 있다 하는가. 청년은 완성 따위를 향한 노정에 서서 두리번거리거나 방황하는 존재 또한 아니다. ‘청년’이라는 애매한 의미 안에서 가능태와 현실태는 대립하지 않는다.

![[소금공방 Sogeum workshop] 네 명의 작업자가 함께하는 창작 공동체 섬네일 파일](../data/upload/thumbnail_20220621164609_13134.jpg)

![[전주-예술-리뷰] 발견하는 것이 아닌, 이미 역할을 다하고 있는 섬네일 파일](../data/upload/thumbnail_20220621173626_99306.png)