‘책’지피티

내가 몸담고 있는 대학의 도서관에서는 ‘올해의 한 책’ 프로그램을 진행한다. 올해는 정지아의 「아버지의 해방일지」가 선정되었다. 학생, 시민들이 삼삼오오 독서클럽을 구성해 참여한다. 책을 함께 읽고 감상문을 써서 제출한다. 나는 이 프로그램에서 글쓰기 특강과 감상문 심사를 맡아 왔다. 올해 참여한 그룹의 이름을 관심 있게 살펴보았다. 같은 이름을 한 그룹이 다섯 팀이나 있었다. 그 이름은 놀랍게도 ‘책GPT’였다.

대화형으로 텍스트를 생성하는 인공지능의 위력은 상상을 초월한다. 그런데 상상의 불허는 아직은 ‘양적’인 것에 머무는 것 같아 조금은 안도하는 분위기다. 우리의 주요 매체가 종이책에 머물러 있었다면, 우리는 글쓰기 영역에서도 AI에 밀리게 된 것에 대해 크게 좌절했을 것이다. 우리의 일상에서 글쓰기가 차지하는 비중이 이렇게까지 미미했나 싶을 정도로 쓰기에서 ChatGPT에 대한 관심은 급격하게 시들해지고 있다.

챗GPT의 가입자 수는 지난 5월 18억 명으로 최고치를 찍은 뒤, 그 수치가 두 달 연속 감소하고 상태다.

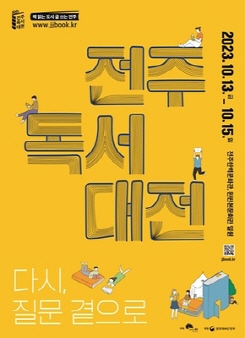

Ⓒpexels 제공 | Ⓒ전주독서대전 제공

존재의 의미

인간의 글쓰기는 여러 면에서 인공지능을 따를 수 없게 된 것은 부정할 수 없게 되었다. 글쓰기는 인간의 핵심적인 문화 활동이지만, 시쳇말로 ‘큰돈’이 되지 않는 것도 사실이다. 인간의 글쓰기를 포함하여, 인공지능이 쓴 글까지 두루 섭렵한 대화형 인공지능이 써내는 글은 정확하고 효율성이 높다. 특히 지식을 전달하는 글이나, 주장을 펼치는 글쓰기에서는 인간을 이미 능가한 것으로 보인다.

인간은 자연을 소비하고 훼손하는 존재인 것 같다. 포스트휴먼 논의에서 인휴먼을 지향하는 이들은 건강한 지구를 위해서 인간은 사라져야 할 존재라고까지 말한다. 반면에 슈퍼휴먼을 지향하는 이들은 그래도 인간만이 우주의 이름을 불러주고 그 신비를 알아가고 있는 존재라는 점을 강조한다. 지구의 환경파괴에서 가장 크게 영향을 받는 것은 인간이지 지구가 아니다. 자초한 위험천만 속에서도 인간의 삶은 지속된다. 삶이 지속된다는 것은 바로 ‘이야기’가 계속되고 있다는 이야기다.

괴테는 자신의 책 『서동시집』을 통해 “페르시아 민족은 누가 들려주는 이야기 듣기를 좋아한다.

그래서 헤아릴 수 없는 동화와 한량없는 시가 있다.”라고 기록한다.

그림은 프랑스의 화가 레옹칼레가 1920년대에 그린 ‘샤리아르왕과 셰헤라자드’ Ⓒ구글 무료이미지

스토리의 시대

지구가 세계의 전부였던 때에 인간은 이야기를 통해 지구 곳곳에 이름을 부여했다. 우리 주변을 둘러보면 특별한 장소에는 특별한 이야기가 깃들어 있다. 이야기가 공동체의 것이면 전설이 되고, 개인적이면 ‘소설’로 기운다. 20세기까지 이야기는 대지를 특별한 장소로 거듭나게 하는 역할을 담당했다. 이것을 편의상 ‘서사-스토리성’이라고 부르기로 한다.

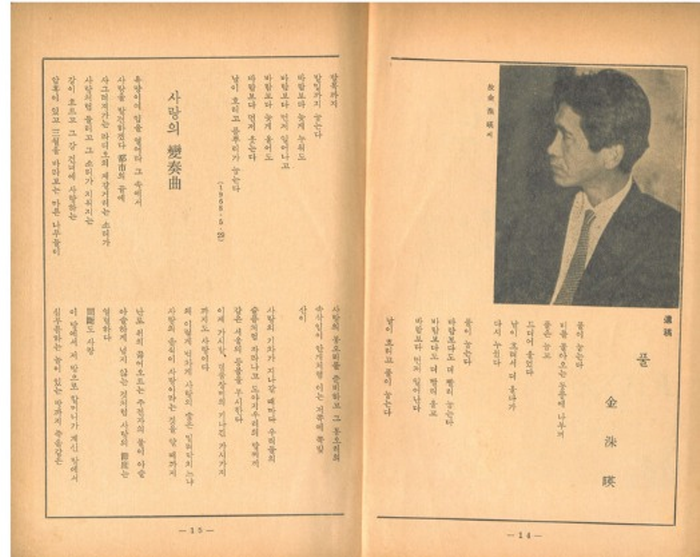

봉건적 인간이 자유의 인간 곧 근대적 인간으로 거듭난 것은 가히 혁명적인 변화라고 할 만하다. 혁명은 세계의 변혁과 더불어 개인 삶의 지침(指針)을 바꾼다. 달리 말하면 삶의 지침이 바뀌는 순간을 경험할 때 우리는 저마다의 혁명을 거친 것이다. 김수영 시인은 이러한 혁명적인 순간을 담아낼 수 있는 것으로 ‘극-스토리성’을 제안한다. “욕망이여 입을 열어라”(「사랑의 변주곡」)는 가장 강렬한 ‘극적 독백’에 근접한다.

1968년 <현대문학> 8월호에 발표된 김수영 시 ‘사랑의 변주곡’ 부분 Ⓒ글마음조각가 제공

OTT 서비스를 통해 제공되는 서사물들의 기원은 주로 미래다. 21세기에 서사-스토리성은 과거의 신화가 아니라 미래의 신화를 다룬다. 현실 생활을 밀착한 이야기들은 찾아보기 어렵다. 우리의 아이들은 다양한 게임을 통해 다양한 극적 체험을 하고 있다. 사이버세계에서는 하루에도 몇 차례씩 죽고 사는 ‘극적 순간’이 거듭된다. 극적 스토리성을 이렇게 도처에서, 적극적으로 누릴 수 있는 시대도 없었다. 연극을 통해 내면의 독백을 듣는 경험은 더 이상 생활 속에서 일어나기 어렵게 되었다. 우리의 삶이 아름답기 위해서는 일상이 의미 있게 채워져야 한다. 우리가 살아내는 삶의 시간을 포착하고 배치해서 기록하는 역할을 서정시는 적극적으로 수행할 필요가 있다. 나는 이것을 서정-스토리성이라고 부르고 싶다.

두 편의 시

한국전쟁 이후 발표된 시편 중에서 서정성이 단연 돋보이는 시로 이건청 시인은 박성룡의 「풀잎」을 들었다. 「풀잎」은 박성룡 시인의 등단작이기도 하다.

풀잎은

퍽도 아름다운 이름을 가졌어요.

우리가 ‘풀잎’하고 그를 부를 때는

우리들의 입 속에서는 푸른 휘파람 소리가 나거든요.

바람이 부는 날의 풀잎들은

왜 저리 몸을 흔들까요.

소나기가 쏟아지는 날의 풀잎들은

왜 저리 또 몸을 통통거릴까요.

그러나 풀잎은

퍽도 아름다운 이름을 가졌어요.

우리가 ‘풀잎’ ‘풀잎’하고 자꾸 부르면

우리 몸과 맘도 어느덧

푸른 풀잎이 돼 버리거든요.

- 박성룡, 「풀잎」 전문

서정성이 돋보이는 작품이다. 미메시스의 경험이 풀잎이라는 대상이 아니라 대상의 ‘이름’이라는 데에 주목할 필요가 있다. 땅에서 자라는 풀의 이파리를 가리키는 것만으로도 ‘풀잎’이라는 말은 크고 넓다. 나무도 비슷한 무게를 가지지만 나무들은 저마다의 이름을 가지고 있다. 들풀, 잡풀이라는 말이 그러한 것처럼 ‘풀잎’은 익명성을 품고 있다. 이 중성성에 의해서 ‘우리 몸과 맘도 어느덧/푸른 풀잎이 돼 버’릴 수 있다. 언어가 펼치는 이토록 아름다운 ‘관념’의 세계는 인공지능도 얼마든지 그려낼 수 있게 되었다. 박성룡 시인의 다음 작품을 보자.

이른 봄 돌솥에

청국장 끓는 소리

내외는 늦거니

민화투를 친다

마슬간 어린것들

돌아올 때까지

돌솥 청국장

끓어 닳도록

내외는 늦거니

민화투를 친다

- 박성룡, 「한일(閒日)」 전문

박성룡 시인은 이 작품을 자신의 시 세계의 전환점으로 삼고 싶었던 것 같다. 시인은 이 시를 <여성동아>(1969)와 <신동아>(1970)에 두 차례나 발표한다. 그러나 시인의 기대와는 달리 돌아오는 평단의 평은 혹독했다. 서정성을 상실하고, 조야한 생활에 함몰되어 버렸다는 것이다. 오늘의 평단에서도 서정시를 읽는 방식은 옛것이 주를 이룬다. 이런 방식으로 호평받는 작품들은 뜬구름이다.

풀이 야무지게 무성한 남해 마을 어느 카페의 정원 Ⓒ글마음조각가 제공

우리의 현실에 밀착된 시, 현실의 이야기를 담아내는 시가 우리의 삶에 새로운 변화를 촉발할 수 있다. 「풀잎」과 같은 작품은 죽었다 깨어나도 쓸 수 없을 것 같다. 「한일」과 같은 작품을 보면, 내 생활을 돌아보면 시의 순간을 찾아보게 된다. 나도 한번 써보고 싶어진다. 절대시(詩)가 아니라 상대시(詩)를 지향해야 하는 이유다. 다른 사람의 생활을 담고 있는 시를 읽으며, 내 생활을 담은 시를 쓴다. 그렇게 생활의 시를 나누면서 ‘시(詩)생활’을 하는 일상을 그려본다.

인공지능과 함께 그린 자화상

피카소의 기법으로 | 고흐&피카소 기법으로 Ⓒ전동진 제공